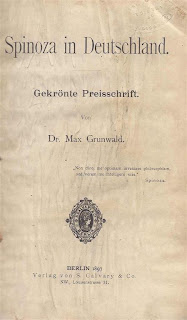

Max Grunwald (1871 - 1953) Gekrönte Preisschrift "Spinoza in Deutschland"

“Ohne Spinoza kein Goethe. Ohne Goethe kein Spinoza

Max Grunwald *)

In diverse blogs heb ik er al eens gebruik van gemaakt

en ernaar verwezen, maar een apart blog erover had ik nog niet. Ik maak het nu

eindelijk, mede om zo het boek zelf sneller te vinden.

Grunwald, geboren in Zabrze in het Pruisische Silezië,

studeerde aan de universiteit van Breslau waar hij in 1892 promoveerde tot

doctor in de filosofie op Das Verhältnis

Malebranches zu Spinoza [Breslau, Schatzky, 1892]. Tegelijk bezocht hij in dezelfde

plaats het Jüdisch-Theologische Seminar en werd rabbijn. Hij was vanaf

1895 rabbijn in Hamburg en vanaf 1903 in Wenen. Ondertussen schreef hij over

joodse geschiedenis en over joodse volkerenkunde. In 1897 richtte hij de Gesellschaft

für Jüdische Volkskunde op en werd in 1898 hoofdredacteur van de Mittheilungen ervan.

Grunwald, geboren in Zabrze in het Pruisische Silezië,

studeerde aan de universiteit van Breslau waar hij in 1892 promoveerde tot

doctor in de filosofie op Das Verhältnis

Malebranches zu Spinoza [Breslau, Schatzky, 1892]. Tegelijk bezocht hij in dezelfde

plaats het Jüdisch-Theologische Seminar en werd rabbijn. Hij was vanaf

1895 rabbijn in Hamburg en vanaf 1903 in Wenen. Ondertussen schreef hij over

joodse geschiedenis en over joodse volkerenkunde. In 1897 richtte hij de Gesellschaft

für Jüdische Volkskunde op en werd in 1898 hoofdredacteur van de Mittheilungen ervan.

Én hij deed mee aan een in 1893 uitgeschreven schrijfwedstrijd

over Spinoza die hij won: Spinoza in

Deutschland, [Berlin, 1897]

Én hij deed mee aan een in 1893 uitgeschreven schrijfwedstrijd

over Spinoza die hij won: Spinoza in

Deutschland, [Berlin, 1897]

De tekst is te vinden op archive.org.

Op de titelpagina als motto Spinoza's uitspraak aan

Albert Burgh: “Non dico me optimam invenisse philosophiam, sed veram me

intelligere scio.”

Het meest komen we over prijsvraag en resultaat te weten uit delen van het juryoordeel dat in het Voorwoord is opgenomen:

Vorwort

Zur Rechtfertigung eines Vorwortes diene das Folgende.

In No. 22 der „Oesterreich. Wochenschrift" Jhrgg. 1893 fand sich ein

Preisausschreiben, welches die Aufgabe stellte: „Einfluss Spinozas auf deutsche

Denker und Dichter. Die Preisschrift soll nicht bloss den bereits ausgeübten

und noch fortwirkenden Einfluss Spinoza's auf deutsche Denker und Dichter auf

Grund der eigenen Forschungen des Verfassers nachweisen, sondern auch die

Ansichten von Schriftstellern in den letzten zwei Jahrhunderten über diesen

Punkt den Lesern mittheilen." Die Arbeiten sollten „bis längstens 31.

Dezember 1894" eingeliefert werden.

Auf diese Anzeige wurde der Verf. erst nach Wochen aufmerksam.

Ausserdem waren bis gegen Ende 1893 eine zweite Preisschrift, sowie andere

Arbeiten zu erledigen. Es gelang jedoch, die vorliegende Lösung der Preisfrage

zur rechten Zeit einzureichen.

Die Urteile der Preisrichter, welche, laut einer

Anzeige vom 16. April 1896, die Krönung der Arbeit mit dem Preise zur Folge

hatten, lauteten im wesentlichen wie folgt:

1. Die Arbeit geht „über das Thema der Preisaufgabe

weit hinaus. Sie behandelt nämlich nicht nur diesen Einfluss (Spinozas), sondern

enthält vielmehr eine vollständige Geschichte des Spinozismus in Deutschland.

Dieser erweiterten Aufgabe ist der Verfasser mit grossem Eifer und umfassender

Sachkenntnis nachgekommen. Er ist ein gründlicher Kenner sowohl der Geschichte

der Philosophie, als auch der modernen Literaturgeschichte und ein Mann von

sicherem, selbständigem und gereiftem Urteil. Mit seltenem und höchst

anerkennenswertem Fleisse hat er die ganze umfangreiche, auf seinen Gegenstand

bezügliche Literatur in einer Weise durchforscht und benützt, wie sie in

derartigen Monographien nicht häufig angetroffen wird. Der mit Glück erfasste

und durchgeführte Gedanke, die Wandlungen in der Erkenntnis und Auffassung Spinozas

in engem Zusammenhang mit dem Umänderungsprozesse der modernen Welt-Anschauung

selbst in Verbindung zu bringen, hebt die Arbeit über das Durchschnittsmass

literarhistorischer Leistungen hinaus und gewährt ihr die Bedeutung eines

Beitrages zur modernen Cultur-Geschichte. Mangelhaft erscheint mir die

Untersuchung der Beziehungen Spinozas zur modernen Rechtslehre und Politik.

Dass z. B. Spinozas Einfluss mitgewirkt hat an dem Aufbau der socialistischen Geschichtsconstruction,

die alles Recht aus socialen Machtverhältnissen abzuleiten bestrebt ist, findet

keine Erwähnung, trotzdem der Weg von Spinoza über Hegel zu Karl Marx und seiner

Schule klar zu Tage liegt.

Als ein schwerwiegender Fehler aber muss es bezeichnet

werden, dass die Lehre Spinozas als bekannt vorausgesetzt wird, so dass die

Arbeit sofort in medias res geht. . . Wenn nun der Verfasser sich hie und da

auch kritisch äussert, so ist doch ein zusammenhängendes Bild seiner Erkenntnis

Spinozas aus seinen Ausführungen nicht zu erkennen.

Die Sprache der Abhandlmng ist im Allgemeinen klar und

fliessend. . . .

2. Die eingelaufene Arbeit kann unbedenklich als

gelungen und des ausgesetzten Preises würdig erklärt werden. Der Verfasser hat

keine Mühe gescheut, eine kaum übersehbare Literatur bewältigt, hie und da auch

handschriftliche Quellen aufgespürt und verwertet.

Das weit ausgedehnte Material hat ihn eine reiche

philosophische Bildung und eindringendes selbständiges Urteil verarbeiten und

zu einem umfassenden, zumeist auch in geschickter Darstellung ausgeführten

Gesamtbilde vereinigen lassen.

Spinozas Einfluss auf das deutsche Geistesleben stand

in seinen Grundzügen zwar seit langer Zeit fest. . . Allein nicht nur für die frühere

Epoche, in der dieser Einfluss sich betätigt hat, sind wichtige Zeugnisse

aufgespürt oder neu beleuchtet worden; auch in Betreff jener Denker, deren

Beeinflussung durch Spinoza niemals zweifelhaft war, ist die Art, wie dieser

Einfluss sich geltend machte, wie er sich mit anderen Bildungsfactoren verflochten,

wie er in die Breite und Tiefe des geistigen Lebens der deutschen Nation gewirkt

hat, mit dankenswerter Gründlichkeit erforscht und mit anschaulicher Klarheit

dargestellt worden. Dabei verdient es besondere Anerkennung, dass der Verfasser

neben den Philosophen auch die Dichter, einen Grillparzer, Lenau u. s. w. in

den Bereich seiner Untersuchung gezogen hat.

Doch sollen auch die Mängel der im grossen und ganzen so

rühmenswerten Arbeit nicht verschwiegen werden. Es wäre erwünscht gewesen, wenn

der Verfasser der Geschichte des Spinozismus in Deutschland ein, wenn auch

kurzgegefasstes Bild dieser Lehre selbst vorangeschickt hätte. Er übt an Spinozas

System gelegentliche Kritik, er weist diese oder jene Auffassung

spinozistischer Grundlehren als verfehlt zurück, ohne doch seine eigene Ansicht

von dem wahren Wesen der spinozistischen Doctrin darzulegen oder zu begründen.

Als einen zweiten Mangel, der mit leichterer Mühe vermieden werden konnte,

möchten wir das Folgende bezeichnen. Das Tatsächliche und die Meinungen über das

Tatsächliche werden keineswegs überall reinlich geschieden; auch die

Folgeordnung, in der Beides behandelt wird, erscheint mitunter als eine wenig angemessene

. . . Ein anderes, aber ein noch verzeihlicheres Gebrechen der Arbeit ist es,

dass der Verfasser sich, je mehr er dem Ende der Abhandlung sich nähert, mehr

und mehr in's Detail verliert und das Wichtige vom Unwichtigen immer weniger zu

sondern versteht. Dieser Fehler darf wol mit Fug auf Rechnung der bei einer so

umfangreichen und zugleich in bemessener Frist zu vollendenden Untersuchung

kaum vermeidlichen Uebermüdung gesetzt werden . . . Durchaus erwünscht wäre es,

dass der Verfasser, sobald er an die Drucklegung seiner Arbeit schreitet,

manche Auswüchse seiner in manchen Partien . . allzu blühenden Darstellung

beschneide, auch hie und da ein stilistisches Versehen, deren Referent sich

mehrere angemerkt hat, rechtzeitig berichtige.

3. Die umfangreiche Abhandlung ist das Ergebniss einer

sehr fleissigen und ausgedehnten Bearbeitung der gestellten Aufgabe. Allerdings

hat der Verfasser den Einfluss Spinozas vornehmlich für die „Geschichte des

modernen Bildungsgedankens", in’s Auge gefasst. Schon in der Anlage der

Arbeit zeigt sich diese Beschränkung. Der Verfasser legt seiner geschichtlichen

Darstellung und Beurtheilung nicht zu Grunde eine eigene, wenn auch noch so

kurze Darstellung des Spinozismus, seines Gehaltes und seiner

Enstehungsgeschichte, sondern er beginnt sogleich mit der Geschichte von

Spinoza's Einfluss. Der philosophische Wert der Arbeit ist hiernach

eingeschränkt und beeinträchtigt.

Indessen für die Zwecke eines literargeschichtlichen

Compendiums dieses so höchst wichtigen Bildungs-Factors ist die Arbeit von anerkennenswerthem

Nutzen. Der Verfasser hat alle in Betracht kommenden Nachwirkungen auf diese

Quelle hin geprüft und mit Gründlichkeit und Ausführlichkeit die Belege

beigebracht.

Wenn, wie nach der Fassung der Aufgabe vermuthet

werden darf, die Tendenz derselben mehr auf eine literargeschichtliche Würdigung

gerichtet ist, als auf eine selbständige philosophische Untersuchung und

Abschätzung des spinozischen Einflusses in logisch-kritischer, wie in ethischer

Hinsicht, so möchte ich kein Bedenken tragen, der Arbeit den Preis

zuzuerkennen."

Die in diesen Urteilen enthaltenen dankenswerten Winke

hat der Verfasser bei der Drucklegung der Arbeit zu nutzen sich bemüht, soweit

ihr Charakter und ihr Umfang dadurch nicht wesentliche Aenderungen erlitten. Es

ist, abgesehen von einigen literargeschichtlichen Zusätzen, welche die

inzwischen erschieneneFachliteratur erforderte, im allgemeinenwenighinzugefügt worden.

Nur dem, mit Uebereinstimmung geäusserten, Wunsche einer Skizzirung des

Spinozismus zu entsprechen, soll an dieser Stelle, dem Rahmen der ganzen Arbeit

gemäss, in möglichst volkstümlicher Weise versucht werden.

De reviewer ALFRED H. LLOYD [in: The American Journal

of Theology, Vol. 3, No. 2 (Apr., 1899)] sluit zich aan bij de kritiek van de

jury: té weinig over wie Spinoza was en wat hij leerde. Het is te materieel en

biedt te weinig denken: “too objective, or, let us say, too

"scientific." It is seriously lacking in spontaneity.”

Hij begint met wat statistiek die een beeld geeft: “it treats individually,

under separate headings, the Spinozism or anti-Spinozism of one hundred three

persons and collectively the relations to Spinoza of more than a dozen groups

or schools. To each separate heading an average of a little over two pages has

been allowed, but such as Mosheim, Rappolt, Stolle, Brucke, Arnold, Jean Paul,

Haeckel, and Geiger get only a few lines, some only three or four, while

Leibnitz gets seven pages, Edelmann over twelve, Herder over six, Goethe nearly

ten, Schiller six, Kant over five, Fichte six, Auerbach four, Schleiermacher

six, Schelling over eighteen, Hegel nine, Herbart over two, Schopenhauer and

von Hartmann about six each, and Nietzsche about three.“

* * *

Op letterlijk het laatste nippertje ontkwam Max Grunwald aan Nazi-vervolging door in 1938, het jaar van de Reichskristallnacht, naar Jerusalem te emigreren. Hem redde het feit dat hij, ondanks dat onder rabbijnen het zionisme niet populair was, hij toch minstens een beetje (als dat zo gezegd kan worden) zionist was.

* * *

Heinrich Scholz (Hrsg.), is in Die Hauptschriften zum Pantheismusstreit zwischen Jacobi und Mendelssohn [Berlin: Reuther & Reichard, 1916 – archive.org] in een voetnoot in de Einleitung op pag. XLI niet erg te spreken over Grunwald:

“Die mit kompilatorischem Fleiß verfaßte Sammelarbeit von Max Grunwald, Spinoza in Deutschland 1897, kann bei ihrem völligen Mangel an Gesichtspunkten und Durcharbeitung des Stoffes höchstens als Vorarbeit anerkannt werden. — Man vergleiche noch den sorgfältig bearbeiteten Abriß einer Geschichte des spinozistischen Gottesbegriffes bei J. H. Loewe, Die Philosophie Fichtes nach dem Gesamtergebnisse ihrer Entwicklung und in ihrem Verhältnisse zu Kant und Spinoza 1862 S. 271 — 286 (doch sind die Ausführungen über die Nachwirkungen der Jacobischen Spinoza-Auffassung bei Schelling und Hegel S. 283 f. mit größter Vorsicht aufzunehmen); ferner den Abschnitt über die neuere Entwicklung des Spinozismus bei F. Erhardt, a. a. 0. S. 35 — 66.

______________

Bronnen

*) Geciteerd door David Wertheim, Salvation Through Spinoza: A Study of Jewish Culture in Weimar Germany [Brill, Leiden, 2011 - cf hier]

de.wikipedia over Max Grunwald

Jewish Encyclopedia over Max Grunwald

Lemma 2207 Grunwald, Max, Dr. in: Michael Brocke, Julius Carlebach, Carsten Wilke, Katrin Nele Jansen (Hrg], Biographisches Handbuch der Rabbiner, Volume 2. Walter de Gruyter, 2004 [books.google]

Review by Alfred H. Lloyd

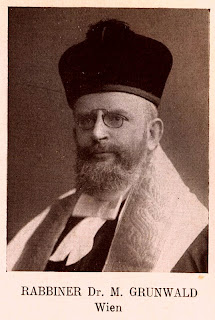

Herkomst foto van Max Grunwald van hier - daar meer over Grunwald's Geschichte der Wiener Juden bis 1914

James R. Dow, Hannjost Lixfeld (Eds.), “The” Nazification of an Academic Discipline: Folklore in the Third Reich. Indiana University Press, 1994 [via books.google te lezen hoe er een eind kwam aan de door Grunwald begonnen joodse volkskunde]