Arno Nadel (1878 - 1943) over Georg Wienbrack’s Spinoza-buste

Nadel was een Duitse muziekwetenschapper, schrijver en schilder. Stamde uit een joodse familie, ontving al jong onderricht in synagogaal zingen; bezocht in 1895 in Berlijn een joodse lerarenopleiding, waarna hij als leraar en musicus ging werken. Werd vanaf 1916 koorleider en cantor aan de toen pas nieuwe orthodoxe Synagoge aan de Kottbusser Ufer (nu Fraenkelufer) in Berlijn-Kreuzberg, legde een verzameling volksliederen en synagogemuziek aan en schreef kritieken en muziektheoretische essays. In 1923 ontving hij van de Berlijnse Joodse gemeenschap de opdracht een synagogenmuziekanthologie samen te stellen. Dit werk sloot hij in 1938 af met de opzet om ze onder de titel Hallelujah in zeven banden uit te geven. Maar dat jaar werd hij meerdere weken in het KZ Sachsenhausen vastgezet. Het werd hem onmogelijk gemaakt te emigreren, en in 1942 werd hij tot dwangarbeid gedwongen en op 12 maart 1943 naar Auschwitz gedeporteerd, waar hij vermoedelijk onmiddellijk na aankomst is vermoord. Het was hem echter wel gelukt zij muzikale nalatenschap in veiligheid te brengen. Die bevindt zich tegenwoordig in de Schreiber Jewish Music Library in Philadelphia. Naast zijn muziekhistorisch werk schreef hij ook literair werk, zoals gedichten en theaterstukken, waarin zijn filosofische en religieuze interesse doorklinkt.

Nadel was een Duitse muziekwetenschapper, schrijver en schilder. Stamde uit een joodse familie, ontving al jong onderricht in synagogaal zingen; bezocht in 1895 in Berlijn een joodse lerarenopleiding, waarna hij als leraar en musicus ging werken. Werd vanaf 1916 koorleider en cantor aan de toen pas nieuwe orthodoxe Synagoge aan de Kottbusser Ufer (nu Fraenkelufer) in Berlijn-Kreuzberg, legde een verzameling volksliederen en synagogemuziek aan en schreef kritieken en muziektheoretische essays. In 1923 ontving hij van de Berlijnse Joodse gemeenschap de opdracht een synagogenmuziekanthologie samen te stellen. Dit werk sloot hij in 1938 af met de opzet om ze onder de titel Hallelujah in zeven banden uit te geven. Maar dat jaar werd hij meerdere weken in het KZ Sachsenhausen vastgezet. Het werd hem onmogelijk gemaakt te emigreren, en in 1942 werd hij tot dwangarbeid gedwongen en op 12 maart 1943 naar Auschwitz gedeporteerd, waar hij vermoedelijk onmiddellijk na aankomst is vermoord. Het was hem echter wel gelukt zij muzikale nalatenschap in veiligheid te brengen. Die bevindt zich tegenwoordig in de Schreiber Jewish Music Library in Philadelphia. Naast zijn muziekhistorisch werk schreef hij ook literair werk, zoals gedichten en theaterstukken, waarin zijn filosofische en religieuze interesse doorklinkt.

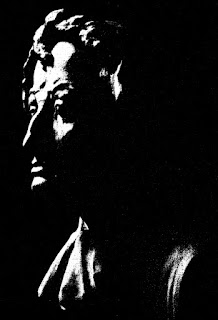

Welnu, deze Arno Nadel schreef in het joodse geïllustreerde tijdschrift Ost und West [jaargang 12 (1912), Heft 6 (S. 525 - 532)] een lyrische beschouwing over de Spinozabuste die kort daarvoor door Georg Wienbrack gemaakt was. Dat tijdschrift dat van 1901 – 1923 heeft bestaan, is gescand door het Internetarchief Jüdischer Periodika. Ik heb via OCR van de scans weer tekst gemaakt en neem hierna deze beschouwing, zoals ze tegenwoordig niet meer gemaakt worden, graag op. Het artikel was met drie afbeeldingen van het beeld geïllustreerd (Halbfertiger Kopf, Vorder-Ansicht, Seiten-Ansicht), maar die zijn te donker in de scans; alleen van de laatste neem ik iets op.

EINE IDEAL-BUESTE SPINOZAS.

Als Georg Wienbrack, ein junger deutscher Bildhauer der Gegenwart, Constantin Brunners Schrift „Spinoza gegen Kant" las, aus welcher er erfuhr, wie es jenem heiligen Manne erging, der von seinen Glaubensgenossen als Ketzer geächtet und verflucht, von den Andersgläubigen als „der verruchteste Teufel", als der „degenerierte jud" angespieen ward, der aber, nachdem er wie ein toter Hund in einer toten jungen Zeit dagelegen, als nie erlöschender Geist in reinen, mutigen und guten Geistern wieder auflebte, sich erhob und über die armselige Welt leuchtete, da trieb es ihn hin zu seinem Lehrer, zu Brunner. Er lief in die Nacht hinaus, zu dessen Wohnung. Die fand er verschlossen, da die Insassen verreist waren. Da trieb es ihn nach der Bank hin, am gespenstisch - lieblichen See, wo sein Lehrer zu sitzen pflegt. Und da rang es in ihm nach Luft, nach Schöpfung, nach Geschaffenem, nach dem Stoff, der alles in sich birgt; er weinte, er heulte, er schaute sich um nach Gott und Teufel, um mit ihnen zu rechten, zu kämpfen, und endlich machte er sich auf, jagte einem lebendigen Gedanken gleich nach seiner Werkstätte, packte da einen Tonklumpen und wühlte und knetete in ihm und holte aus der Materie Stück für Stück die Seele heraus, mischte Geist und Liebe bei und sprach immer wieder: ich will dich bannen, ich will dich bannen, und grub sich mit seinen Händen in den Ton hinein, als wäre er sein eigen Herz und — als die Sonne die ersten sanften Strahlen zu den wachenden Fenstern der Menschen sandte, da stand wohl vor einem halbloten Künstler sein Werk etwa in der Form da, wie wir es in der ungeglätteten, furchtbar und milde dreinblickenden grossen Skizze vor uns haben. — Diese ewig sentimentale, ewig erhabene Fabel spielte sich also, wie es in der Ordnung ist, tatsächlich ab, ein neues Bildwerk war für alle Zeiten geschaffen. Und es wurde von guten Genien bewacht und gefördert, dass es ja die Gestalt annehme, die ihm gebührt, dass es formvollendet, rund und dennoch sprühend wie alles Ewige, dein Auge sich zeige. Ein schönes, edles, geist- und kraftstrotzendes Werk mehr ist in der Welt.

Der Zauberer, der die Führung übernimmt, der weise Verwandlungskünstler, ist der Schatten. Umflort er die Augen und die linke Wange, dann haben wir eine Schmerzensgestalt vor uns, Spinoza, wie er tiefinnerlich weint und leidet. "O”, sprechen die hoch erhobenen Augenbrauen, ”was sehe ich vor mir! Die Menschen sind schuldlos wie das Gras, wie das Tier, und leiden mehr, als die Gottheit zu sinnen imstande ist." Der geschlossene, wundervoll geschwungene, schmale, unsinnliche Mund schliesst sich machtvoll vor den Ausgeburten des Bösen in der Welt, er vermag nichts gegen den Geist des Dunkels, der durch Nachtgespinste das herrliche Antlitz des Denkers verdüstert. Jetzt aber schwinden die Irrwische, das Licht flutet auf das geisterhafte Gesicht, legt es vor uns in seiner wunderbaren bleichen Nacktheit bloss. Wir sehen ein übermenschliches Wesen, zeugenden Sinn überall, das ganze Gesicht: Auge. So blickt es allerorten auf uns, so empfinden wir in einsamer Natur oder in menschenfremder Entrückung die lebende Materie, den flutenden Gott in allem. Nun stellen wir uns zur Seite, und siehe da: der Geist hat sich mild verwandelt, er sieht mit heiligem Ernst in die Ferne. Wie menschlich er ist! Wir erblicken Pupillen, wir sehen eine fein-höckrige, starke Nase, die auf hohe Empfänglichkeit schliessen lässt, das zarte Profil des Mundes, dem auch Süssestes entströmen mag, das köstliche Kinn, wie ein teures Schmiedewerk in vollkommener Schönheit gebildet. Wir treten wieder zur Seite, sodass wir einen Teil der rechten Wange wahrnehmen, und das Mitleid, die Erhabenheit, die Strenge und die Milde vereinigen sich zu einem gütigen Denken in einem grossartigen Naturkunstwerk, in einem unvergleichlichen Gefäss, das wir mit dem vielsagenden Worte Haupt bezeichnen. Das ist wahrlich ein Haupt, ein Haupt-Werk, ein Werk, in dem das Wichtigste, das Still-Geistige, das letzte Leben, das Untragische, sich vollzieht. Von hier aus zeigt sich auch die prächtige Lockenumwallung, die an die Göttergestalten der Griechen erinnert. (Die grosse Stirnlocke würde man allerdings gern missen. Der Künstler täte gut, sie im Marmor fortzulassen; die Stirn käme dann als unbewölkter halber Himmel zu weit schönerer Geltung, und die Weichheit, die infolge der vielen vorhandenen Rundungen und der zu zarten Behandlung des Fleisches der Plastik nicht mangelt, würde dann nicht unterstrichen erscheinen.) Und wie dieses Bildwerk all dies in sich einschliesst, all dies wonnig jedem Bittenden hergibt, sehen wir in ihm nicht nur die äussere und innere Form einer einzigen, bestimmten Gestalt. Wenngleich wir in ihm die besten authentischen Darstellungen Spinozas zu einem echtesten, äusserst ähnlichen Porträt des Philosophen vereinigt sehen, finden wir in ihm vor allem auch denjenigen, der ein Leben lang an ihm wie an keinem anderen Denker sich erbaut hat, — Goethe. Namentlich in einer Wieder-gabe des halbfertigen Kopfes und vielleicht noch mehr im Profilstück erkennen wir die Züge des weisesten deutschen Dichters. Wer aber den Künstler darauf hinweisen wollte, dass das werdende, sich formende Leben nur die Gestaltungen der Vergangenheit durchfahre, der möge sich damit trösten, dass in jedem bedeutsamen Kunstwerke das Unbeschreibliche getan ist. Wer weiss weniger von Zeit, wer vereinigt die Zeiten mehr als der Künstler.

_____________________

Tekst van Internetarchief Jüdischer Periodika

Arno Nadel op de.wikipedia, Jewish Music, Holocaust Music

Fünf Volkslieder van Arno Nadel, gezongen door Gabriele Gzella, Sopran [Konzertmitschnitt; 9 dec 2011 op Youtube gezet].

Von Arno Nadel.

Wenn wir vor unseren Abbildungen das rein Technische, die Form überhaupt, bedenken, drängt sich uns vorerst unwiderstehlich die Idee auf, dass ein Bildhauerwerk bei all seiner Beschränktheit doch viel, viel mehr sei als eine Malerei; dass das Dreidimensionale dem Leben, welches wir als das Unendlich-Dimensionale bezeichnens können, näher stehe als das Flächen-hafte. Der Spinoza Wienbracks ist ein ganzes Werk, einmal nur vorhanden; was wir jedoch hier vor uns haben, das sind viele Spinozas, viele Statuen. Aus jeder blickt uns ein anderes ganzes, leibhaftiges Werk an. Diese aber sind nur Ergebnisse der Wirklichkeit. Wenn wir nämlich vor dem Original unsere Stellung beliebig, oft kaum merklich, verändern, erhalten wir sofort ein anderes Kunstwerk. Und diese vielen Möglichkeiten sind es, die uns den ganzen Charakter des Dargestellten enthüllen. Wenn wir nur genug dichten können, das heisst, wenn wir von der jeweilig angeschauten Figur den nur ihr eignenden Gedanken abzuziehen vermögen, dann haben wir die trefflichste Lebensbeschreibung der abgebildeten Persönlichkeit geliefert, die aber unbeschadet der Wahrhaftigkeit ein gut Teil der Seelengeschichte des Darstellers in sich hat aufnehmen müssen. Zwei Leben flossen zu einem neuen dritten zusammen, das höhere durch und durch organische Leben wurde zum Sinnbild des Fleischlichen, ein Schatten-, ein Steinleben erstand, das aber dennoch alles wirkliche Leben überdauert und zu allein wirklichen Leben in immergleicher Anspannung redet, es über sich erhebend und veredelnd. Wir sprechen nun von einer Ideal-Büste. Und so mögen die Gelehrten entscheiden, ob dieses Bildwerk dem irdischen Spinoza entspreche oder nicht. Wir jedoch wollen uns vor das Kunstwerk als Geniessende, als Lernende hinstellen und lesen und deuten, wie es uns und der vor uns blühenden Wahrheit gegeben ist.

Wenn wir vor unseren Abbildungen das rein Technische, die Form überhaupt, bedenken, drängt sich uns vorerst unwiderstehlich die Idee auf, dass ein Bildhauerwerk bei all seiner Beschränktheit doch viel, viel mehr sei als eine Malerei; dass das Dreidimensionale dem Leben, welches wir als das Unendlich-Dimensionale bezeichnens können, näher stehe als das Flächen-hafte. Der Spinoza Wienbracks ist ein ganzes Werk, einmal nur vorhanden; was wir jedoch hier vor uns haben, das sind viele Spinozas, viele Statuen. Aus jeder blickt uns ein anderes ganzes, leibhaftiges Werk an. Diese aber sind nur Ergebnisse der Wirklichkeit. Wenn wir nämlich vor dem Original unsere Stellung beliebig, oft kaum merklich, verändern, erhalten wir sofort ein anderes Kunstwerk. Und diese vielen Möglichkeiten sind es, die uns den ganzen Charakter des Dargestellten enthüllen. Wenn wir nur genug dichten können, das heisst, wenn wir von der jeweilig angeschauten Figur den nur ihr eignenden Gedanken abzuziehen vermögen, dann haben wir die trefflichste Lebensbeschreibung der abgebildeten Persönlichkeit geliefert, die aber unbeschadet der Wahrhaftigkeit ein gut Teil der Seelengeschichte des Darstellers in sich hat aufnehmen müssen. Zwei Leben flossen zu einem neuen dritten zusammen, das höhere durch und durch organische Leben wurde zum Sinnbild des Fleischlichen, ein Schatten-, ein Steinleben erstand, das aber dennoch alles wirkliche Leben überdauert und zu allein wirklichen Leben in immergleicher Anspannung redet, es über sich erhebend und veredelnd. Wir sprechen nun von einer Ideal-Büste. Und so mögen die Gelehrten entscheiden, ob dieses Bildwerk dem irdischen Spinoza entspreche oder nicht. Wir jedoch wollen uns vor das Kunstwerk als Geniessende, als Lernende hinstellen und lesen und deuten, wie es uns und der vor uns blühenden Wahrheit gegeben ist.

Fragen wir uns nun, was diesem packenden Werke seine Eigenart verleiht, so gelangen wir bald zu folgendem bereits angedeuteten Ergebnis. Das Lebendige des Steines ist es. Von dem in Abbildungen glücklicherweise erhaltenen Entwurfe, in dem das Blut des Geistes geradezu ins nahe Urelement sich ergiesst, in dem die Verwandtschaft der scheinbar rohen Materie mit dem lebendigsten Leben offenbar wird, so dass wir einen Augenblick ins Chaos zu blicken meinen, von diesem einzigen Entwurf, das ein Kunstwerk für sich darstellen würde, ist das Leben fast unmittelbar in das vollendete Bildnis hinübergeflossen. Und ist es die tiefste Sehnsucht aller Künstler, das Spielerische, das Ziermässige der Kunst, vergessen zu machen, Kunst, Religion, Religion durch Kunst Leben werden zu lassen, so haben wir hier eine unter günstigen Umständen entstandene Arbeit vor uns, die die restlose Erfüllung des Angestrebten darbeut. Spinoza werden wir nunmehr nie anders als durch Wienbrack sehen. Den Bildhauern aber, die grosse Männer bilden, die Denkmäler schaffen wollen, wird aufs neue klar werden, dass nur das vollkommenste, das sogenannte ideale Leben, das einzige wahrhaftige ist.

Fragen wir uns nun, was diesem packenden Werke seine Eigenart verleiht, so gelangen wir bald zu folgendem bereits angedeuteten Ergebnis. Das Lebendige des Steines ist es. Von dem in Abbildungen glücklicherweise erhaltenen Entwurfe, in dem das Blut des Geistes geradezu ins nahe Urelement sich ergiesst, in dem die Verwandtschaft der scheinbar rohen Materie mit dem lebendigsten Leben offenbar wird, so dass wir einen Augenblick ins Chaos zu blicken meinen, von diesem einzigen Entwurf, das ein Kunstwerk für sich darstellen würde, ist das Leben fast unmittelbar in das vollendete Bildnis hinübergeflossen. Und ist es die tiefste Sehnsucht aller Künstler, das Spielerische, das Ziermässige der Kunst, vergessen zu machen, Kunst, Religion, Religion durch Kunst Leben werden zu lassen, so haben wir hier eine unter günstigen Umständen entstandene Arbeit vor uns, die die restlose Erfüllung des Angestrebten darbeut. Spinoza werden wir nunmehr nie anders als durch Wienbrack sehen. Den Bildhauern aber, die grosse Männer bilden, die Denkmäler schaffen wollen, wird aufs neue klar werden, dass nur das vollkommenste, das sogenannte ideale Leben, das einzige wahrhaftige ist.

Joime, Joime

Geh ich mir spazieren

Amol is gewen a Majsse

Her nor du scheen Meedele