E.G. Kolbenheyer’s "Amor Dei. Ein Spinoza-Roman" waarin Spinoza volksideologisch werd gebruikt

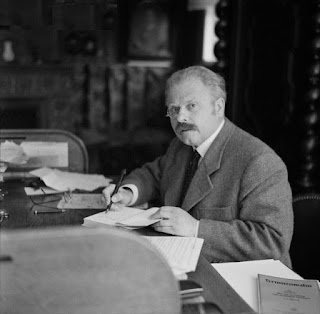

Erwin Guido Kolbenheyer (1878 - 1962) was een succesvol Oostenrijks-Duits romanschrijver, toneelschrijver en dichter. Zijn hoofdwerk Paracelsus verscheen als trilogie van 1917 – 1926, maar hij begon met Spinoza.

[hier de uitgave uit 1912]

Na zijn drama Giordano Bruno uit 1903, was zijn eerste roman Amor Dei. Ein Spinoza-Roman, die in 1908 bij Verlag Georg Müller in München verscheen. Er volgden meerdere drukken; tot 1939 werden er meer dan vijftigduizend exemplaren van gedrukt. Theun de Vries vertaalde het boek van E.G. Kolbenheyer, van wiens nationaalsocialistische activiteiten De Vries geen vermoeden zal hebben gehad, als Amor fati, Levensroman van Spinoza (1937).

Kolbenheyer geloofde sterk in fundamenteel biologisch onderscheid

tussen de volkeren, en deed z’n best in z’n werk allerlei kenmerken van het ‘deutschen

Volkstums’ aan te wijzen. Tussen 1933 en 1944 ondersteunde hij het

nationaalsocialisme in redevoeringen en teksten. In 1940 trad hij toe tot de

NSDAP en in 1944 werd hij door Hitler op een “Sonderliste der

Gottbegnadetenliste mit den sechs wichtigsten Schriftstellern” gezet wat hem

meerdere privileges opleverde. Na 1945 kreeg hij vanwege zijn actieve ondersteuning

van het nationaalsocia-lisme een schrijfverbod voor vijf jaar.

Kolbenheyer geloofde sterk in fundamenteel biologisch onderscheid

tussen de volkeren, en deed z’n best in z’n werk allerlei kenmerken van het ‘deutschen

Volkstums’ aan te wijzen. Tussen 1933 en 1944 ondersteunde hij het

nationaalsocialisme in redevoeringen en teksten. In 1940 trad hij toe tot de

NSDAP en in 1944 werd hij door Hitler op een “Sonderliste der

Gottbegnadetenliste mit den sechs wichtigsten Schriftstellern” gezet wat hem

meerdere privileges opleverde. Na 1945 kreeg hij vanwege zijn actieve ondersteuning

van het nationaalsocia-lisme een schrijfverbod voor vijf jaar.

Je kunt het ook mooi zeggen: Kolbenheyer "suchte Probleme der deutschen Vergangenheit und Gegenwart von einem „biologischen Naturalismus“ her neu zu deuten." [Cf.] Alsof hij Spinoza en diens naturalisme achter zich had...

Terug naar zijn Spinoza-boek.

Andreas B. Kilcher, “Spinoza als Apokalyptiker.

Theologisch-politische Konstellationenen in den Spinoza-Romanen der Moderne”

[in: Martin Bollacher, Thomas Kisser, Manfred Walther (Hrsg.), Ein neuer Blick

auf die Welt: Spinoza in Literatur, Kunst und Ästhetik. Königshausen &

Neumann, 2010 , p. 83 – 101 - books.google]

geeft een heldere uiteenzetting, waaruit ik enige passages overneem:

1. Erlösung vorn

Judentum: Hauser/Kolbenheyer

Otto Hausers und Erwin Guido Kolbenheyers Spinoza-Romane, um mit ihnen zu

beginnen, porträtieren ihren Protagonisten demonstrativ in seinem konfliktreichen

Heraustreten aus dem Judentum. Ausführlich erzählen sie, wie sich der junge

Spinoza zunehmend in Widerspruch zum einen zum ökonomischen Pragmatismus seines

Vaters, des Kaufmanns Michael Spinoza, zum anderen zu den traditionalistischen

Vorstellungen der Amsterdamer Gemeinde und ihren führenden Rabbinern Isaak

Aboab, Saul Lewi Morteira und Manasse ben Israel begibt. Ausschlaggebend ist

dabei, wie Hauser und Kolbenheyer diesen Bruch inszenieren, nämlich in einer

stereotypen Frontstellung Spinozas zum weltlich-kaufmännischen Judentum auf der

einen Seite (gegen das Judentum des Vaters) und zum religiös-gesetzestreuen

Judentum auf der anderen Seite (gegen das Judentum der Gemeinde). Die beiden

Romane kosten dabei geradezu aus, wie Spinoza die ökonomische und theologische

Disposition des europäischen Diaspora-judentums zurückweist und sich dagegen

zunehmend an der christlichen Umwelt und ihrem neuen philosophischen Denken

orientiert, Latein lernt und sich christianisierend Benedictus nennt. Indem sie

das Judentum in seiner traditionellen Form zwischen Handel und Gesetzestreue

kritisieren, sehen sie seine Zukunft einzig in seiner Auflösung in der christlichen

Umwelt und ihren Modernisierungsangeboten. Die »Erlösung", die Spinoza

hier zugeschrieben wird, verlangt eben dieses theologisch-politische Opfer des

Judentums. Es ist die Moderne nicht als Erlösung des Judentums, sondern vom

Judentum, ähnlich wie sie —so der typologische Vergleich — 1650 Jahre zuvor der

jüdische Apokalyptiker Jesus durchexerzierte. [p. 87] […] Over Otto Hauser had

ik Kilcher al eens geciteerd [cf. blog]

Kolbenheyer findet für das traditionelle Judentum von Spinozas Vater mit seiner Vorstellung der Gottesgelehrtheit die Sprache des Antijudaismus: „Die Luft seiner [Spinozas] Mansarde wurde drückend. Über den Büchern der jüdischen Gelehrsamkeit spannen die Spinnen. Immer kläglicher wurde der Vater. Beten und Jammern waren seine Erholungen" (Amor Dei: 210). Das ist das Zerrbild des Diaspora-Judentums, das entweder Geschäfte macht oder den Talmud studiert.

Hausers und Kolbenheyers Spinoza wird auf diese Weise zum

Medium einer christlich-europäischen, von Klischees durchsetzten Polemik gegen

das Judentum. Während dies Hauser mehr auf einer theologischen Ebene

formuliert, spricht Kolbenheyer eine politische Ebene an: Angesichts einer

patriotischen Feier, bei der Amsterdam mit „Schützen", „Hellebardierern"

und bunten „Fähnlein" überdeckt wird, glaubt sein Spinoza zu erkennen, was

den Juden fehlt: Heimat und Volk, Masse und Macht. Die Holländer, so sinniert

Spinoza hier,

Hausers und Kolbenheyers Spinoza wird auf diese Weise zum

Medium einer christlich-europäischen, von Klischees durchsetzten Polemik gegen

das Judentum. Während dies Hauser mehr auf einer theologischen Ebene

formuliert, spricht Kolbenheyer eine politische Ebene an: Angesichts einer

patriotischen Feier, bei der Amsterdam mit „Schützen", „Hellebardierern"

und bunten „Fähnlein" überdeckt wird, glaubt sein Spinoza zu erkennen, was

den Juden fehlt: Heimat und Volk, Masse und Macht. Die Holländer, so sinniert

Spinoza hier,

haben eine Heimat, für die sie kämpfen können. Ihr Machtgefühl gibt ihnen trotzige, freie Stirnen. Ein Volk lebenskräftiger Taten, traumlos und unbeugsam. Ihre Rücken bleiben lotrecht bis ins höchste Alter; ihre Stimmen klar. [...] Ihren Lippen entschlüpfen nicht hundert vorsichtige Fragen zu jeder Stunde. Sie fordern und behaupten. Wie demütig ist [dagegen] das Volk der Judenbuurt! Wie ist sein Prunk schwül und schlaff entgegen diesen blühenden Farben! — Eines morschen Palastes Schönheit und Stolz [...] die Könige sind entflohen. Das Leben ist ihnen verdorben. [...] Baruch wünschte einen Degen, er wollte die Farben des Vaterlandes um seine Brust. — Wie blaß ist der Ruhm seines Volkes; leblos wie der Mond und kalt glänzend! Alles Bunte fahlt in seinem Lichte. — Was ist die Gelehrsamkeit der Synagoge: eine verheimlichte Sehnsucht oder ein Spinneneifer, der über den Goldrand des Freudenbechers emsig sein graues Netz spannt, dem Dürstenden zum Ekel (Amor Dei: 196).

Dieser klischeedurchsetzte Diskurs über das Judentum von Tora-Talmud, Handel und Eheleben aus Spinozas Mund läßt leicht die Provenienz und Tendenz des Romans erkennen, die auch seinen nachhaltigen Erfolg gerade nach 1933 erklären kann: Er operiert mit Vorstellungen, die weitgehend völkischer Ideologie entsprechen. Im übrigen ist bekannt, daß Kolbenheyer schon vor 1933 mit seiner sozialdarwinistischen Theorie einer „plasmatischen Kapazität" der Deutschen der völkischen Ideologie folgte, zwischen 1933 und 45 in Deutschland Karriere machte und noch danach mit der rechten Szene sympathisierte (vgl. Heimann 1970). Schon in seinem ersten Roman von 1908, eben dem Spinoza-Roman, wird dies greifbar: Spinoza wird hier, wie später Paracelsus in Kolbenheyers erfolgreichstem Roman (1917-25), zum Sprachrohr völkischer Ideologeme und antijüdischer Affekte. [p. 88]

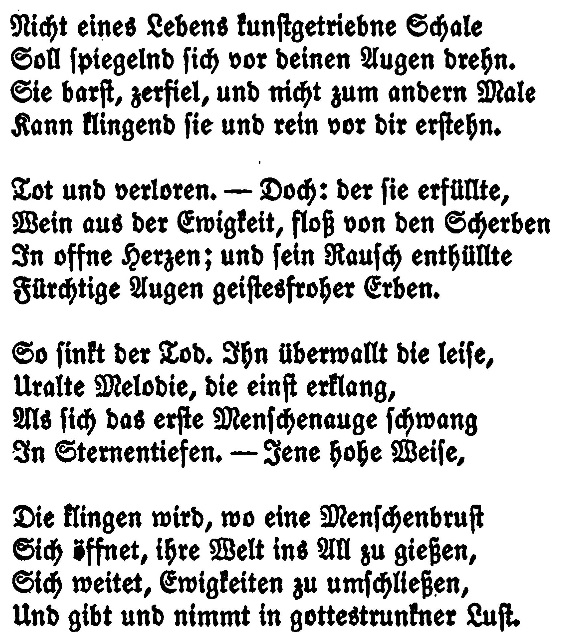

Ik eindig met het gedicht, waarmee Kolbenheyer zijn Spinoza-roman begon.

Nicht eines Lebens kunstgetriebne Schale

Soll spiegelnd sich vor deinen Augen drehn.

Sie barst, zerfiel, und nicht zum andern Male

Kann klingend sie und rein vor dir erstehn.

Tot und verloren.--Doch: der sie erfüllte,

Wein aus der Ewigkeit, floss von den Scherben

In offne Herzen; und sein Rausch enthüllte

Fürchtige Augen geistesfroher Erben.

So sinkt der Tod. Ihn uberwallt die leise,

Uralte Melodie, die einst erklang,

Als sich das erste Menschenauge schwang

In Sternentiefen.--Jene hohe Weise,

Die klingen wird, wo eine Menschenbrust

Sich öffnet, ihre Welt ins All zu giessen,

Sich weitet, Ewigkeiten zu umschliessen,

Und gibt und nimmt in gottestrunkner Lust.

_____________

Bronnen (naast de genoemde)

de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Guido_Kolbenheyer

Gedicht geplukt van archive.org waar de roman gedigitaliseerd staat.

Portretfoto van hier; foto aan schrijftafel van hier.

Rode cover en titelpagina uit 1912 van hier. Groenige, ook uit 1912 van hier

Reacties

klein curiosum , futiel sub specie aeternitatis

hij laat natuurlijk kind van A Koerbagh geboren worden en noemt hem Koentje

koentje koerbagh, ietwat koddig

vandenbossche 04-07-2015 @ 18:08